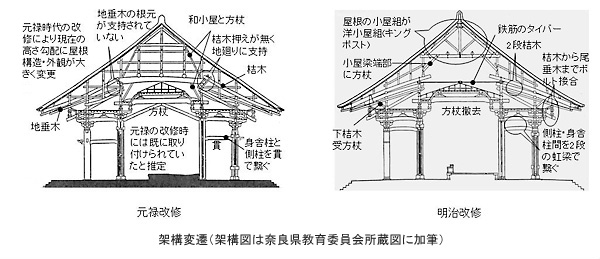

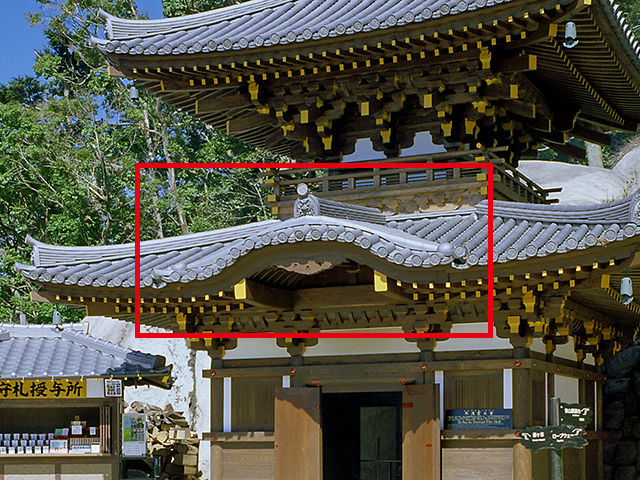

18年1月23日 投稿者 jishaadmin 本堂や庫裡・客殿、社殿や幣殿、社務所の屋根の「形状」には 入母屋、寄棟、切妻、さらに唐破風(からはふ)・向拝(こうはい・ごはい)付きなど様々な形状があります。 寺院や神社の改修工事、屋根葺き替え工事の際に屋根の形状そのものを変更する工事も、頻度こそは多くはありませんが、ニーズの多い工事です。2 「屋根」は桧皮、柿葺が圧倒的に多く本瓦葺は珍しいです。和様の野屋根方式を採用し て屋根勾配は急な構造となっており、上層屋根の軒反りは見事なほど反っていて禅宗 様の特徴を表現しておりま 講座No0021 「瓦葺の構造と瓦漆喰の重要性」 NPO法人 住まいの学習館 瓦屋根の棟回り、寄せ棟回りを、漆喰という白い塗り物で瓦を固定することを瓦漆喰といいます。 特に、沖縄の屋根などは、台風の被害を防ぐために、瓦屋根全体を漆喰で固め

寺の屋根の特徴や形状 疑問点などを一挙解説 宮崎 日南 都城市で屋根修理 雨漏り補修は街の屋根やさん宮崎店

寺 屋根 構造

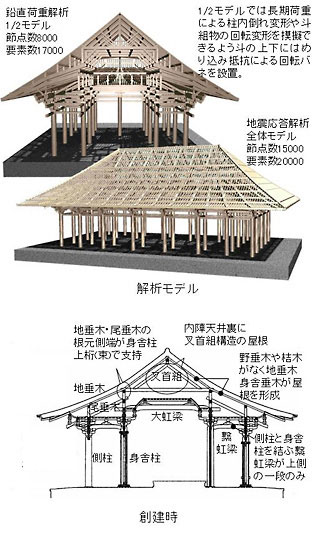

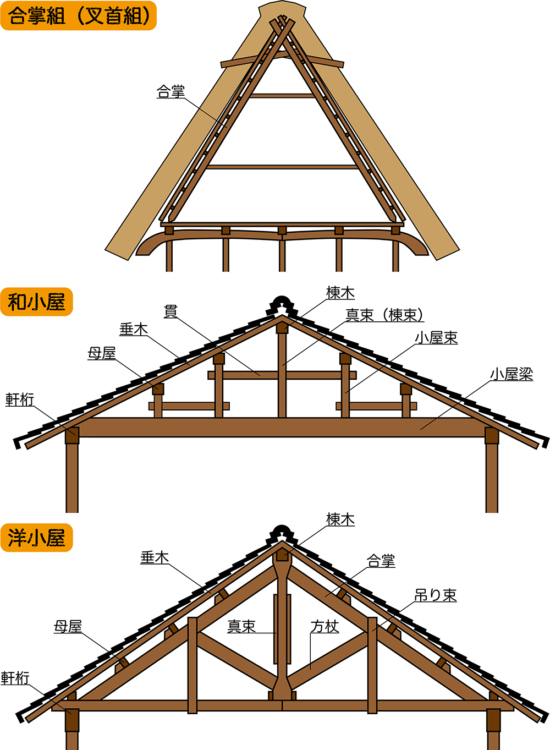

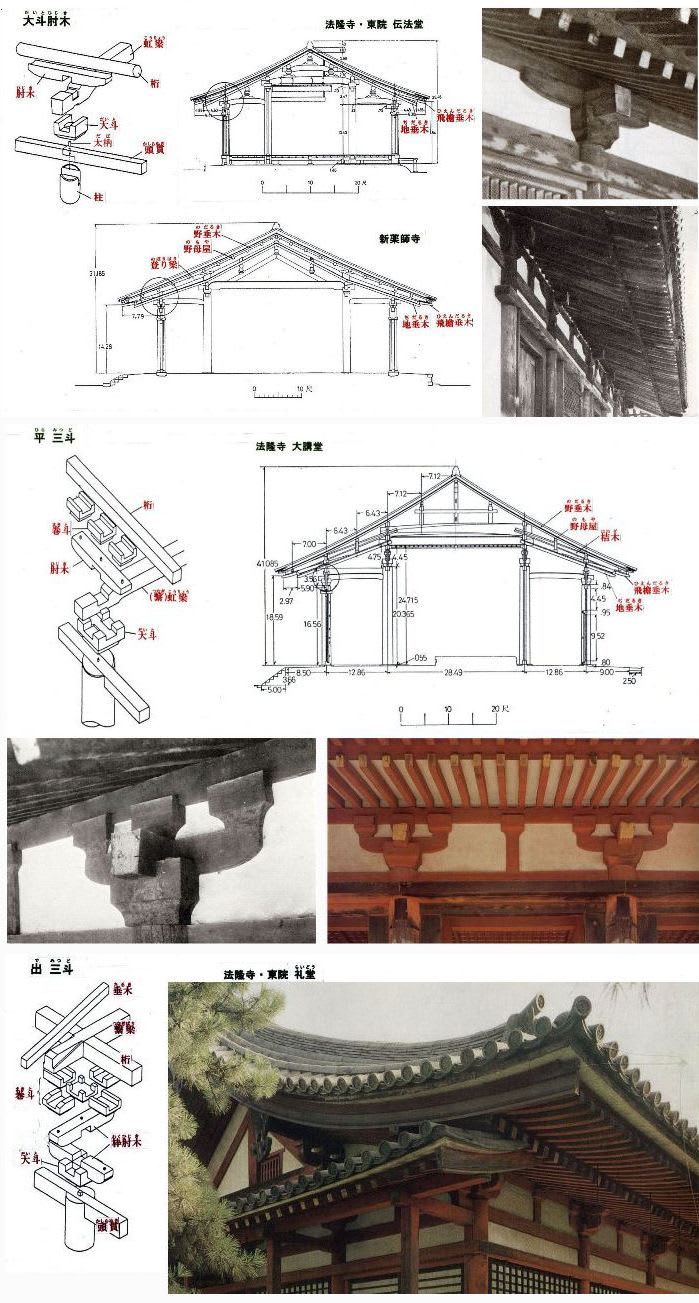

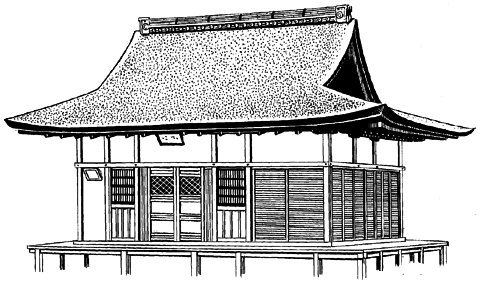

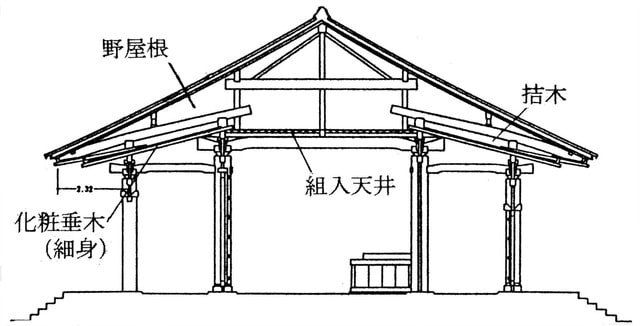

寺 屋根 構造-この記事では、屋根構造の基本的な内容についてお話します。 屋根の内部構造を知っていると、屋根修理など様々な面で役立ちますので、ぜひ参考にして下さい。 目次 1 屋根構造の基本 2 代表的な屋根材の設置構造 3屋根の構造 Roof as a beauty of architecture 軒廻りは社寺建築の重要な美のポイントの一つである。 ・・・・・ 深い軒をささえるために、構造と 意匠の両 面から種々の工夫がなされている。 を出す。 などの部材で軒をはね上げてささえる。 とする。 野垂木と化粧垂木の勾配の差によって生じる屋根袋の空間に前述の桔木、力垂木などを用いて軒先の垂れ下がりを防ぐ

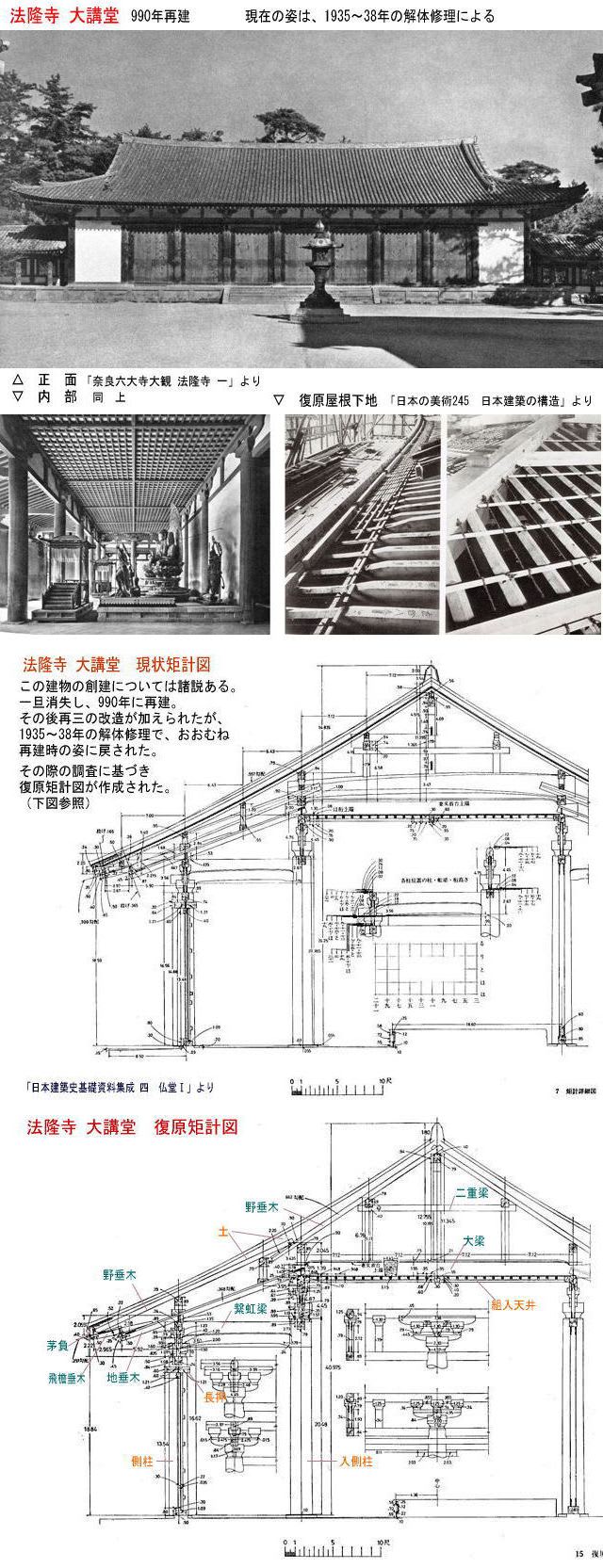

日本の建築技術の展開 7 中世の屋根の二重構造 建築をめぐる話 つくることの原点を考える 下山眞司

築地塀(ついじべい)とは、泥土をつき固めて作った塀。 単に「築地」(ついじ)ともいう。 概要 石垣の基礎に柱を立てて貫を通した骨組みを木枠で挟み、そこに練り土を入れて棒でつき固める「版築」という方法で作られる物が多く、塀の上に屋根として簡便な小屋組を設け、瓦や板など お寺の屋根|日本の建築様式が凝縮された美しすぎる屋根の種類と形状 日本人を代表する建造物といえば、お寺や神社などがまず頭に浮かぶのではないでしょうか? 風情があり、思わず見とれてしまいますよね。 そこで、この記事ではお寺や神社の屋根について建築様式や修理方法まで詳しくお伝えします。 目次 1日本の建築様式 2本瓦葺き 3反り屋根小屋束の固定が可能になるとこのような構造は衰退し、 二重屋根は雨漏りを防ぐ屋根として小屋構造に関係なく 設けられるようになる。形骸化し、儀礼的な意味だけの ものも出現した。一方で旧態を保存する性質のある神社

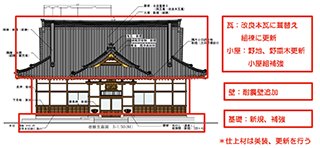

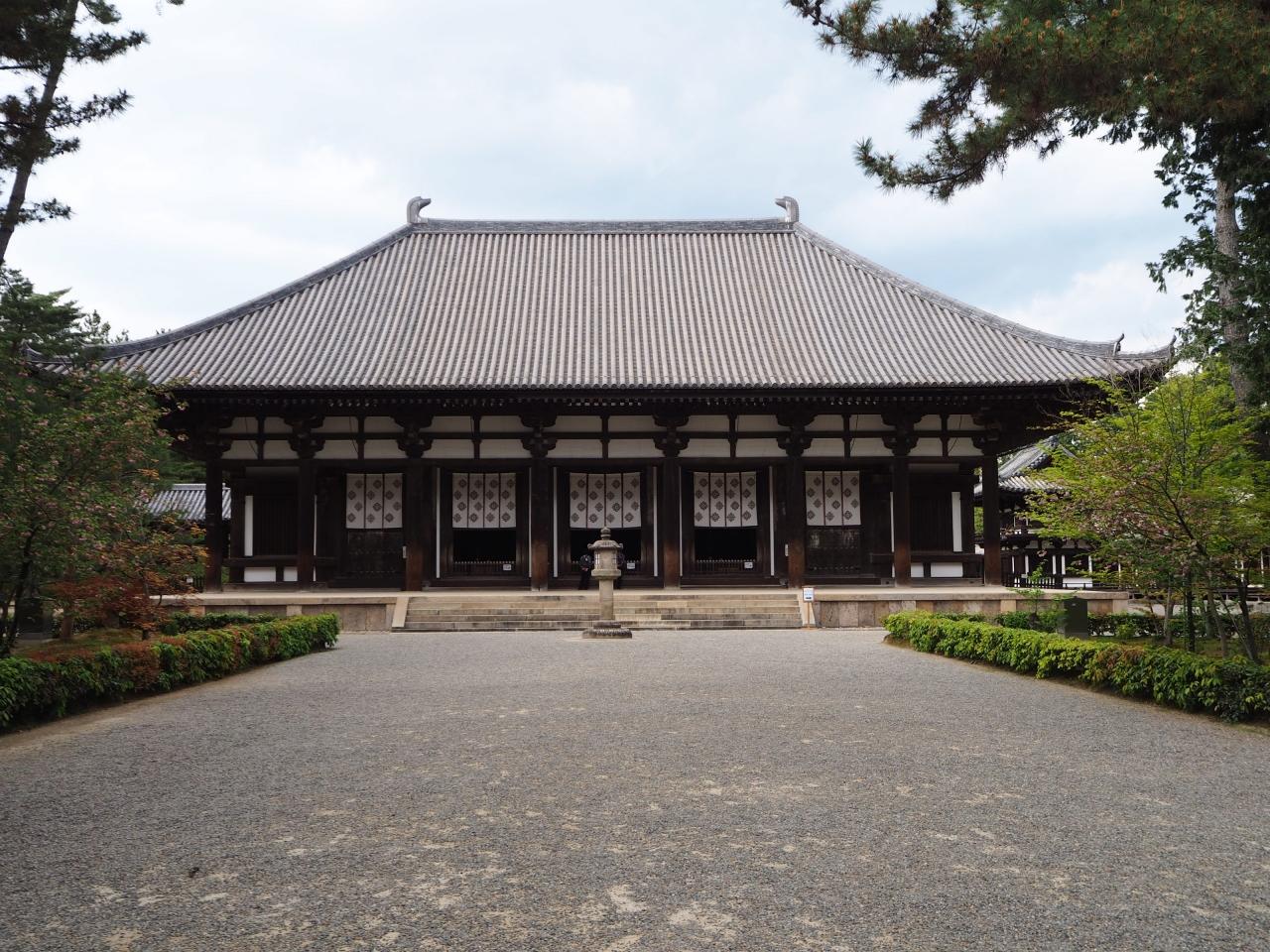

唐招提寺・金堂は独特の構造美 13 いいね! 唐招提寺は唐僧・鑑真が天平宝宇3年(759)に新田部親王(天武天皇第7皇子)の旧宅跡を寺としたものでした。 寺名の「招提」は、サンスクリット由来の中国語で、元来は「四方」「広い」などの意味を表す語屋根軒部分詳細図3 2×4ディテール集№9 構造用合板詳細図1 2×4ディテール集№10 構造用合板詳細図2 2×4ディテール集№11 屋根軒部分詳細図4 2×4ディテール集№12 屋根軒部分詳細図5 2×4ディテール集№13 屋根ドーマー部分詳細図1 2×4ディテール集№14吉田寺(奈良) 石山寺(滋賀) 相輪塔 多層塔や多宝塔の屋根の上に建てる相輪に柱をつけ、地上に立てた塔。下に法華経や大日経 などが納められている。 延暦寺(京都) 輪王寺(日光) こんどう 金堂 本堂 仏殿 中堂 そのお寺の本尊をまつるお堂。

寺の屋根は軒先が反り返っている構造が多いです。 軒先が反り返っているのは、 雨漏り対策とデザイン性を重視した結果 です。 寺の屋根は、上部を急にして下部をゆるい勾配にする入母屋屋根が多いで屋根の大半が入母屋造で下層の周囲には高欄付きの縁を廻らすので屋根がなく、屋 根は二重目のみに設けます。 中央間を広くして出入り口とする3間1戸が多い中「般若寺」のように1間1戸の楼 門は珍し向上寺三重塔 起り屋根 むくりやね 屋根面が凸となって中高になる屋根。→照り屋根、照り起り屋根 棟木 むなぎ 屋根を作る部材の一つで、母屋や桁と平行に、屋根の最も高いところに配される横材。むねぎ、むねきともいう。 盲連子 めくられんじ

お寺の屋根 日本の建築様式が凝縮された美しすぎる屋根の種類と形状

寺社の基礎知識 屋根の分類 甲信寺社宝鑑

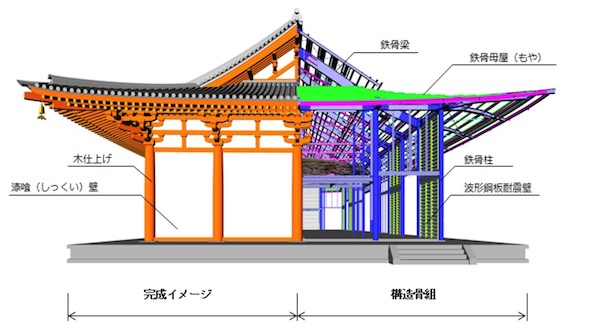

天童寺の第一門で試してみましょう。 y= (cosh ax1)/a a=008 (x≦0) , a=038 (0<x) 軒反りの度合いは、定数aの大きさで表現されます。 a=038はかなり大きいですね。 構造的に単純な曲線ではありますが、屋根で表現するためにはとても高度な匠の技が求められます。M 塔の⾼さはm 3重屋根までの⾼さは 相輪は7272m。 1層は4間×4間(4557m×4557m) で、外柱12本、内柱4本。 皇三重塔法隆寺五重塔 ⼼柱 三重塔は、⼆重床に設置 五重塔の⼼柱は、⼀般に基壇に設置 塔状の建物は、強⾵による転倒・倒壊が構造上の問題と なる。 構造設計 新築の三重塔は、当然のことながら建築基準法のもとに 設計・確認申請を⾏って施⼯向拝(こうはい、ごはい)とは、日本の寺院建築・神社建築において、仏堂や社殿の屋根の中央が前方に張り出した部分のこと。 仏堂や社殿入口の階段上に設けられる場合が多いことから「階隠」(はしかくし)とも。 概要 向拝は、仏堂、神社の本殿・拝殿などの正面に設けられることが

寺院の設計 建築の実績を紹介 寺院建築の設計デザインなら総合建築設計事務所

日本の建築技術の展開 7 中世の屋根の二重構造 建築をめぐる話 つくることの原点を考える 下山眞司

切妻(きりづま)屋根の場合、妻側の屋根先には 破風板 、平側の屋根先には 鼻隠し と呼ばれる板が取り付けられます。 寄棟(よせむね)屋根 の場合は東西南北の軒側4面全てに 鼻隠し があり、雨どいが取り付けられます。切妻造り・平入りで、反りのない屋根を檜皮 (ひわだ) ・茅 (かや) ・銅板などで葺 (ふ) き、破風 (はふ) は交差して棟上で千木 (ちぎ) となり、その間に鰹木 (かつおぎ) を置く。株式会社 瓦粋(かわらいき) 〒 静岡県袋井市泉町1丁目4-4 TEL・FAX/05 Emailinfo@kawarajp

日本建築 名称

国宝 重要文化財建造物保存修理工事 寺院 神社設計施工 一般建築物設計施工 建築構造設計 宅地建物取引業 石川県 能美市 松浦建設株式会社

雨樋は屋根に一箇所に集約して、地面に落とす仕組みです。 ご本堂の向拝部分ですと、特に、参拝された方が雨に当たらないようにする 気遣いの部分でもありますね。 ご本堂に雨樋を設置するかどうか 屋根のあの部位、なんて呼ぶの? 16年11月25日 屋根と一言でいっても様々な部位からなっています。 「ちょっと屋根のてっぺんの部分がずれているのが気になるんだけど」 と思っても名称がわからないから人に聞けないなんて考えてしまいがちです

鉄骨 Rc造伽藍 浄土真宗本願寺派 大阪府岸和田市 正光寺 本堂新築 本堂の間口は6 5間 内陣と外陣境に柱がありません 内陣と余間は まるでステージ

粉河寺 巨大な本堂と絶対秘仏の観音像 西国 3 和歌山 現役大生の西国三十三所巡礼記

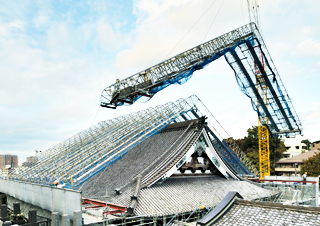

平成の大修理 唐招提寺金堂 竹中工務店

本乗寺本堂屋根下地構造 L 玄建築設計室

宮大工による社寺建築 織戸社寺工務所 Facebook

日本のたてもの ー 自然素材を活かす伝統の技と知恵 レポート アイエム インターネットミュージアム

寺院屋根の部位名称 社寺建築の豆知識 建築 社寺 寺院

寺院 耐震診断と構造補強 その1 診断の指針と常時微動測定 高橋建築事務所

興福寺鐘楼に 袴腰 構造 スカート状 奈良期から 読んで見フォト 産経フォト

日本建築の架構 ひとかかえ大きな木

興禅寺本堂改修工事 ヤマイチ 前橋 高崎の木の家づくり工務店

山門

京都市 日本 16 年 9 月 15 日 京都妙典寺仏教寺院を創設した修道士ニチイの像 背景は 寺院の屋根構造です の写真素材 画像素材 Image

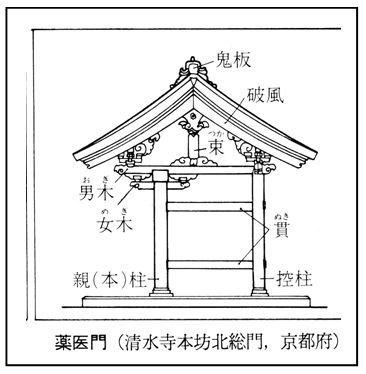

1 門の種類 唐門とか 門の雑学知識

お寺の屋根のそりについて調べてみた 石川商店

平成の大修理 唐招提寺金堂 竹中工務店

ハイブリッド構造の本堂新築 京都 社寺建築 匠弘堂

とやまの建物 特集ページ とやまの文化遺産

国宝 瑞龍寺

富山県 寺院

お寺の屋根のそりについて調べてみた 石川商店

寺社仏閣の建築様式 Live Japan 日本の旅行 観光 体験ガイド

岐阜にあるもう一つの ヤマガタ Yamagata Base 山県ベース

日本建築のプロポーション 日中韓文化地めぐりのブログ

宮大工が解説する古式垂木の事例 神社 お寺の修理 修復 新築 設計 施工 金田社寺建築 仏具の修理 修復

屋根の形状変更 社寺建築の豆知識

寝殿造4 2 屋根 檜皮葺き

西欧建築の屋根について

お寺の屋根 日本の建築様式が凝縮された美しすぎる屋根の種類と形状

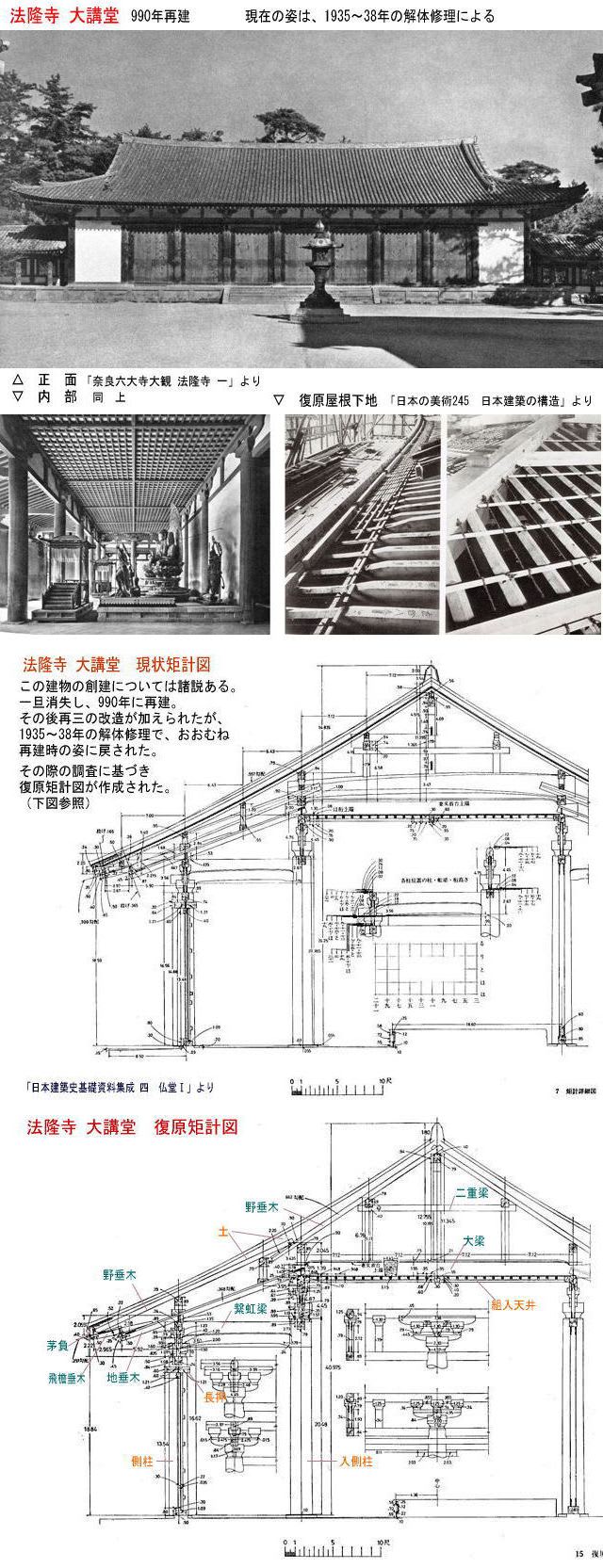

図版 更改 説明追加 10月17日 17 37 古寺等の建物を実際に見たあと 実測図面を見ると 断面図 立面図に描かれている屋根の大きさに驚かされるのが常です これは 現代建築で普通の平らな屋根ではそれほど感じません 寺社建築は勾配屋根だからなのです 白水

寺の屋根の特徴や形状 疑問点などを一挙解説 宮崎 日南 都城市で屋根修理 雨漏り補修は街の屋根やさん宮崎店

国宝 瑞龍寺

美しい日本の木造の構造 Chion In 仏教寺と京都で昼間は石の道側の入り口 水平コピー スペース の写真素材 画像素材 Image

屋根形状の移り変わり 徳岡伝統建築研究所 徳岡工務店

お寺と神社では屋根が違います

屋根形状の移り変わり 徳岡伝統建築研究所 徳岡工務店

市内で最も優美なお寺の門 からひも解くもうひとつの美の秘密 豊田市 随応院 性源寺 大ナゴヤノート

日本の建物づくりを支えてきた技術 8 寺院の屋根と軒 1 建築をめぐる話 つくることの原点を考える 下山眞司

お寺の屋根 日本の建築様式が凝縮された美しすぎる屋根の種類と形状

法恩寺本堂耐震大改修工事 トピックス 清水建設の社寺建築 伝統建築

寺社の基礎知識 破風の意匠 甲信寺社宝鑑

安土城 移築城門 光澤寺山門 日本の城写真集

勝興寺 本堂 建造物修理アーカイブ

高難度 寺院屋根の補修 豊橋の屋根修理 雨漏り修理なら山本瓦工業でおなじみのスマートルーフへ

唐招提寺 金堂は独特の構造美 奈良市 奈良県 の旅行記 ブログ By Belleduneさん フォートラベル

懸魚

屋根から見た寺院建築と神社建築

寺院の内部構造 柱組の名称 社寺建築の豆知識

平成の大修理 唐招提寺金堂 竹中工務店

寺院の内部構造 柱組の名称 社寺建築の豆知識

神社 建築 各部 神社 部位 名称

お寺と神社では屋根が違います

2

お寺と神社では屋根が違います

光念寺 上田建築デザイン 一級建築士事務所

熊本の屋根瓦専門店 有 岡本シンホウ産業の社寺 お寺 や伝統建築の瓦屋根工事

お客様の声 施工事例 寺院 神社建築 納骨堂 納骨霊廟建築 Tokyo堂宮

赤瓦の屋根が仏教寺院それのアーキテクチャは ガルーダ蛇の頭のような形の切妻と Ornemental の屋根ポイント ナガ構造 の写真素材 画像素材 Image

日本建築の架構 ひとかかえ大きな木

住吉神社本殿 文化財情報検索 福岡市の文化財

世界遺産 薬師寺 の食堂復興 設計施工一貫bimで実現 Bim Cad Built

寺院建築の細部名称 株式会社 飾工舎

組物 Wikipedia

寺院の内部構造 柱組の名称 社寺建築の豆知識

寺院屋根の部位名称 社寺建築の豆知識

村尾伸行 Pa Twitter 寺院建築 構造部位 瑞龍寺 高岡市 高岡市関本町 瑞龍寺 佛殿の斗栱 ときょう 斗栱は上からの荷重を柱や梁に伝えるもので 緻密 複雑な構造で部品点数の多い構造部位 重い鉛瓦葺きの屋根を支えるために屋外 屋内に斗栱がズラリと並んで

法禅寺 東京都品川区 レンガ構造物の多い東海道品川宿の寺 新馬場駅5分 伝統の日本紀行

諏訪総合設計株式会社のブログ 澄心寺庫裏

入母屋造とは コトバンク

信仰する対象がかわれば用途も変わる 注意してみると面白い 神社 と 寺院 の違い Casa

大仙寺 台南旅行サイト

講義録 古代の日本建築はどう変わったか 新 筑紫潟の風

日本建築の架構 ひとかかえ大きな木

古建築用語解説 部分写真ー6 寺社建築文化財の探訪 tias

寺

設計理念 大岡實建築研究所

高難度 寺院屋根の補修 豊橋の屋根修理 雨漏り修理なら山本瓦工業でおなじみのスマートルーフへ

社寺建築が完成するまで 宮大工による社寺建築なら織戸社寺工務所 神社仏閣 設計施工

日本の神社仏閣について ノスタルジックジャパン

建造物 西福寺 公式 福井県敦賀市 浄土宗鎮西派 大原山

寺院 耐震診断と構造補強 その1 診断の指針と常時微動測定 高橋建築事務所

古建築用語解説 部分写真ー6 寺社建築文化財の探訪 tias

寺院の内部構造 柱組の名称 社寺建築の豆知識

禅宗様 Wikipedia

1

寺院の内部構造 柱組の名称 社寺建築の豆知識

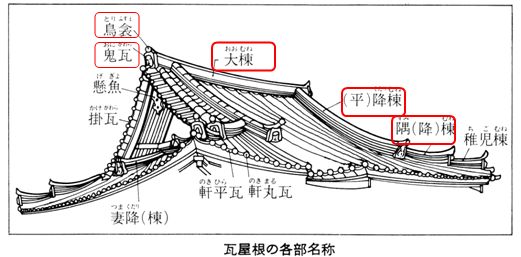

2 瓦屋根の各部の名称 棟とか 屋根の雑学知識

寺社の基礎知識 破風の意匠 甲信寺社宝鑑

寺社の屋根について学びます

日本建築の架構 ひとかかえ大きな木

蓮光寺本堂屋根改修工事 トピックス 清水建設の社寺建築 伝統建築

屋根形状の移り変わり 徳岡伝統建築研究所 徳岡工務店

江南市 某寺様 葺き替え工事 丸新美濃瓦の事例集

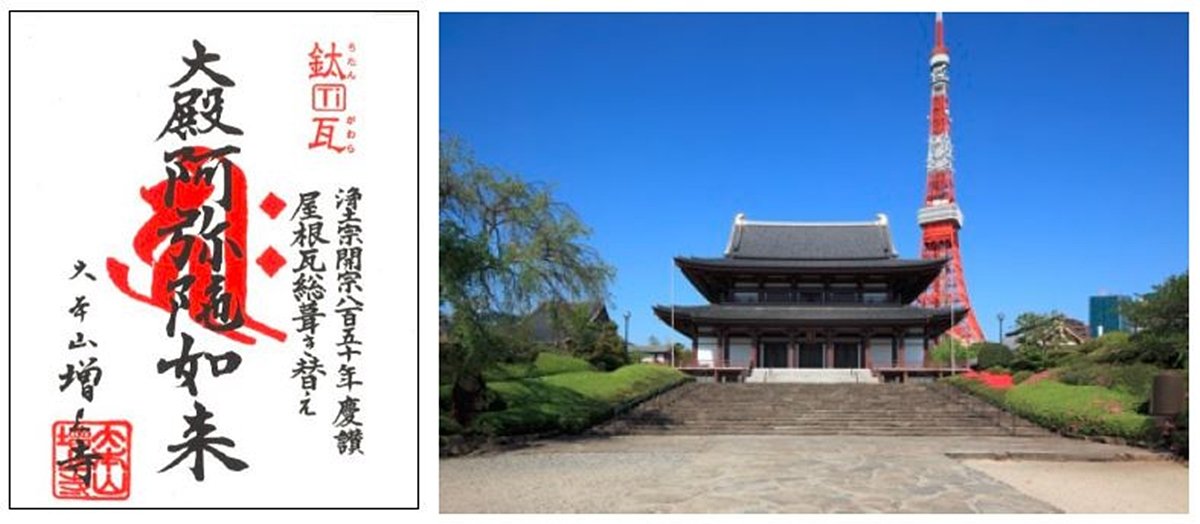

日本製鉄のチタンが 増上寺 の屋根瓦に採用 過去最大の施工規模 新建材 Built

講義録 古代の日本建築はどう変わったか 新 筑紫潟の風

3 二重屋根の発生と新しい架構法 日本の木造建築工法の展開 建築をめぐる話 つくることの原点を考える 下山眞司

家の建人 中国建築 伝統的な日本家屋 建築

唐招提寺 金堂は独特の構造美 奈良市 奈良県 の旅行記 ブログ By Belleduneさん フォートラベル

0 件のコメント:

コメントを投稿